1356 人氣

1356 人氣

其實像本文涉及到的內容,是不太適合寫成文章公之于眾的,因為一旦越來越多勞動者知道其中的“門道”以后,那本文所寫的這種方法就很可能會失靈。如此一來,不僅可能導致很多用人單位不能再使用這種方法對員工進行降薪,恐怕筆者以后在為用人單位提供服務時,再用這種方法也不再奏效了,這或多或少有點“自砸飯碗”的意思。由此可見,別看現如今互聯網上的內容浩如繁星、多不勝數,但真正核心的東西,人家一般是不會寫出來公之于眾的,尤其是在免費的情況下。正如如果我知道購買哪只股票會漲或者投資哪個行業賺錢,那我為什么不自己悶聲發大財,而要寫文章、做視頻來告訴大眾呢?此話雖不中聽,但卻相當在理。

那既然不適合寫出來公之于眾,為何又要寫呢?原因有二:一是即使寫出來,估計真正看到這篇文章的人不會太多。就像筆者很早之前就已寫文章介紹深圳的司法裁判口徑已經調整,其中明確指出未足額繳納社保已經不能再作為提出被迫解除主張經濟補償金的理由了,可是筆者服務的企業中仍然有員工以該企業未足額為其繳納社保為由提出被迫解除勞動合同。而且直到現在,仍然有不少勞動者咨詢這類的問題。由此可見,筆者雖然很早就寫了文章,但實際上影響不了多少人。二是這些經驗和知識如果不寫出來,固然能作為自己的獨得之秘,但卻不見得能成為自己的競爭優勢。原因很簡單,如果不露一手,別人又如何知道這個律師有水平還是沒水平呢!因此,誰如果看到了這篇文章,那只能說是一種緣分。而如果真的碰上極端情況,恰巧是筆者服務的用人單位的員工看到了這篇文章,掌握了其中門道的,那只能是具體情況具體處理了!

不得不說,自新冠疫情以來,進行全員降薪的企業非常多,甚至可以說降薪已經是一種普遍現象。在現行勞動法的體系下,如果用人單位要對勞動者降薪,首先是可以通過變更勞動合同的方式進行。而根據《勞動法》第17條第1款和《勞動合同法》第35條第1款的規定,必須用人單位與勞動者協商一致,才可以變更勞動合同約定的內容。因此,無論是你向人社局咨詢,還是在搜索引擎搜索,得到的多數都是這類的答案。于是勞動者便形成了一種認識,即認為用人單位必須和自己協商一致,或者說必須經自己同意,才可以降薪。

應該說,這種認識不是錯誤的,但不太準確。的確,變更勞動合同,必須經用人單位與勞動者協商一致。但同時要知道,勞動者接受勞動合同變更并不僅僅只有明示的方式,還有默認的方式,亦即通過其行為表明其接受勞動合同變更。具體而言,根據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第43條的規定,如果變更后的勞動合同內容實際履行超過一個月的,那將會視為用人單位與勞動者協商一致對勞動合同內容進行了變更。

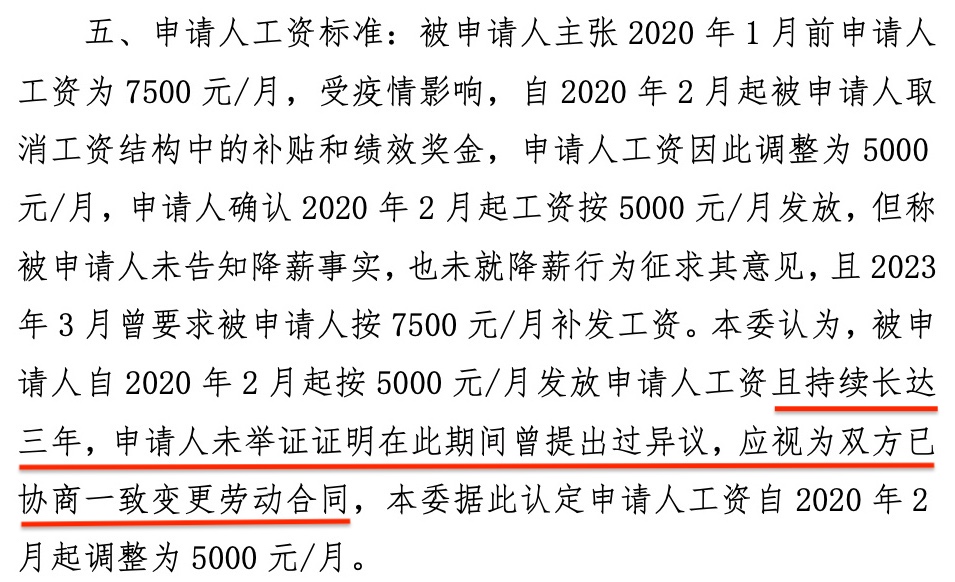

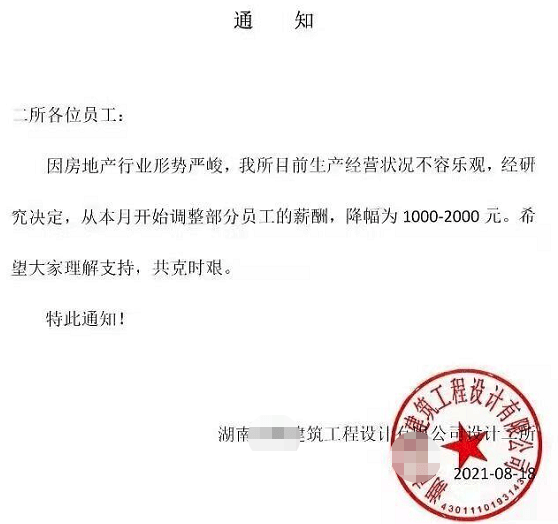

筆者曾代理的陳某某與深圳某科技發展公司勞動爭議一案,就是個典型的案例。2020年1月爆發新冠疫情,2月17日,深圳某科技發展公司發了一份調整薪資的通知,宣布自即日起全體人員都只發放基本工資。嚴格來講,這種行為肯定是不合法的(后文會談到制定、修改或者決定規章制度或者重大事項需要同時滿足的3個條件),但是,這項薪資調整決定就這么一直執行下去了。等到三年多以后,2023年的3月份,陳某某才跳出來主張公司的降薪決定違法,而后于2023年5月提出被迫解除勞動關系。最終,司法機關既沒有支持陳某某要求深圳某科技發展公司補發2020年2月至2023年5月期間的工資差額的請求,也沒有支持要求支付被迫解除勞動關系的經濟補償金的請求,原因就在于陳某某在三年多的時間里從未提出過異議,故而應視為其雙方已經協商一致變更勞動合同了。說的直白一點,就是視為陳某某用行為表示同意或者默認了公司的降薪決定。由此可見,對于公司的降薪決定,勞動者是否及時提出異議,非常關鍵。而且,還不是說提出一次異議就行了,而是要持續地提出異議,或者及時采取相應的救濟措施。否則,照樣有可能會被視為默認。

當然,以上說的這種情況相信不少人都已有所了解,而且也并不深奧、并不復雜。真正復雜的問題是,用人單位能不能通過依法制定或者修改規章制度的方式,決定全員降薪30%或者其他的幅度呢?這才是真正值得深入探討的問題!

我們先來看兩條規定:

《勞動合同法》第4條:“用人單位應當依法建立和完善勞動規章制度,保障勞動者享有勞動權利、履行勞動義務。

用人單位在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項時,應當經職工代表大會或者全體職工討論,提出方案和意見,與工會或者職工代表平等協商確定。

在規章制度和重大事項決定實施過程中,工會或者職工認為不適當的,有權向用人單位提出,通過協商予以修改完善。

用人單位應當將直接涉及勞動者切身利益的規章制度和重大事項決定公示,或者告知勞動者。”

《深圳經濟特區和諧勞動關系促進條例(2019)》第12條:“用人單位在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息和休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規章制度和重大事項時,應當經職工代表大會或者全體職工討論,提出方案和意見,與工會或者職工代表平等協商確定。

用人單位應當將直接涉及勞動者切身利益的規章制度公示或者告知勞動者,并向勞動者提供書面文本。

用人單位的規章制度與勞動合同的約定不一致的,優先適用勞動合同的約定。”

對于上述兩條規定,我們首先應當解讀出來一個信息,那就是用人單位是可以制定、修改或者決定有關勞動報酬等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項的。這里當然就包含了調整本單位員工的薪資水平的內容。而且《勞動法》第47條也明確規定了:“用人單位根據本單位的生產經營特點和經濟效益,依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水平。”由此可見,通過依法制定、修改規章制度,是除了變更勞動合同以外,用人單位可以對員工進行降薪的第二種途徑。現實當中,很多公司重新制定或者修改薪酬制度,或者發布新的績效考核制度,又或者發布全員降薪通知等,其實都屬于這個范疇。

那么,通過這種途徑對員工進行降薪,需要符合什么樣的條件呢?

總結起來,要同時符合兩大條件:

一、必須依法制定、修改或者決定有關勞動報酬的規章制度或者重大事項

所謂“依法”,具體而言是需要同時滿足3個條件:

1、在制定、修改或者決定有關勞動報酬的規章制度和重大事項時,必須經民主協商程序,即必須經職工代表大會或者全體職工討論,提出方案和意見,與工會或者職工代表平等協商確定。當然,根據《深圳市中級人民法院關于審理勞動爭議案件的裁判指引》(深中法發〔2015〕13號)第73條的規定,民主協商程序主要是指程序上的要求,如果平等協商無法達成一致的,最后決定權在用人單位。也就是說,民主協商程序主要是指要有協商討論的過程,而不是指需要職工代表或者全體員工表決通過。

2、內容不違反國家法律、行政法規及政策規定,不存在明顯不合理的情形{參見《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第50條第1款、《深圳市中級人民法院關于審理勞動爭議案件的裁判指引》(深中法發〔2015〕13號)第72條第2款}。

3、已向勞動者公示或告知{參見《勞動合同法》第4條第4款、《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第50條第1款、《深圳市中級人民法院關于審理勞動爭議案件的裁判指引》(深中法發〔2015〕13號)第72條}。

二、勞動者沒有異議

第一大條件,相信很多人都已有所了解,而且法有明文,很好理解。筆者這里提出的需要同時滿足“勞動者沒有異議”的條件,依據何在呢?其實有2點依據:

1、根據《深圳市中級人民法院關于審理勞動爭議案件的裁判指引》(深中法發〔2015〕13號)第72條第2款的規定,“勞動者沒有異議”是評判用人單位的規章制度或者重大事項是否可以作為用人單位用工管理的依據之一。

2、無論是《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第50條第2款,還是《深圳經濟特區和諧勞動關系促進條例(2019)》第12條第3款,都明確規定如果規章制度與勞動合同約定的內容不一致的,勞動者有權請求優先適用合同約定(詳見《勞動合同、集體合同、規章制度的效力比較,哪個效力最高》)。在此情況下,如果勞動者就明確表示對降薪決定不接受,而且堅持要求按照勞動合同約定的內容執行,用人單位能拿他怎么辦?司法機關又會支持誰呢?

因此,這里面的門道就很多了。首先,如果公司下發一份降薪通知,員工在上面簽字確認了,那么,一方面可以認定該通知的內容已經向員工告示告知,另一方面,一定程度上也可以確認員工對通知的內容沒有異議甚至是表示同意了。如果公司在作出該降薪決定前,已經經過了民主協商程序,而且內容不存在明顯不合理,那很大可能會確認用人單位的降薪行為是合法的。

其次,如果公司作出降薪的決定,并不是采取讓員工簽字確認的方式進行公示告知,而是在微信群、公告欄、OA系統、官方網站等平臺進行發布,或者在辦公區域進行張貼,這其實也算向員工進行公示告知。這種情況下,員工有沒有提出異議,有沒有明確表示反對,就很重要了。如果在公司發布降薪決定以后,員工雖然心里不接受,但并沒有向公司提出異議,尤其是在執行了兩三個月以后才主張公司降薪違法的,要么,可能會按照前文寫的第一種情況,視為雙方已經協商一致變更勞動合同了;要么,可能會以員工沒有提出異議為由,視為該員工已經接受了公司的降薪決定(按前者進行認定的可能性會更大一些)。這兩種情形,其實本質上都是由于勞動者的默許,而使用人單位本來不合法或者有瑕疵的行為變得合法化了。

相反,如果員工拒絕在公司的薪酬制度或者降薪決定上簽字,尤其是明確提出異議、表示反對的,那么該制度或者決定便不對該員工產生拘束力。與此同時,該員工還可以依據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第50條第2款和《深圳經濟特區和諧勞動關系促進條例(2019)》第12條第3款的規定,要求按照勞動合同約定的勞動報酬標準執行。

此外,用人單位通過簽訂或者修訂集體合同的途徑來達到降薪的目的,實際上道理相同,只要勞動者明確反對,并依據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第50條第2款的規定,要求優先按照勞動合同約定的勞動報酬標準執行,那用人單位的目的便無法達到。就集體合同的問題,筆者以后應該會另寫文章論述,在此不做展開。

綜上所述,勞動者們,你們以后不必再問“公司由于經營困難單方決定全員降薪30%的做法合法嗎”這樣的問題了,因為合不合法,取決于你們的態度,取決于你們如何應對。如果你們心里不接受而嘴上默不作聲,甚至還在相關制度或者決定上簽字確認,尤其是已經實際執行兩三個月以后,那么本身不合法或者有瑕疵的行為,也會因為你們的默許而合法化。尤其需要注意的是,不要總想著讓別人出頭而自己躲在后面,須知道,你的同事提出異議或者表示反對,效力只及于他本人而不及于你。在司法機關看來,人家提出異議那是人家的事,你沒有提出異議或者表示反對,很大可能仍然會視為你是接受或者默許的。

當然,本文絕沒有鼓勵勞動者跟用人單位對著干的意思,只是實事求是地做法律分析。如果你接受用人單位的降薪,愿意與用人單位同舟共濟、共渡難關,或者認為降薪比失業強,那你不必總想著如何留一手,將來維權,畢竟一旦提出異議或者表示反對,可能就意味著和用人單位決裂了,而如今就業形勢還是比較嚴峻的。總的來說,本文傳播勞動法知識,讓大家了解降薪的事情是怎么回事,畢竟是功德一件。而如果真的那么湊巧,讓筆者服務的用人單位的員工學了去反過來對付我們,那只能說太有緣分了。但即便如此,我們總歸還是有辦法應對的!

- end -

聲明:文中部分插圖來自互聯網。如涉侵權,請聯系作者刪除!

1356 人氣

1356 人氣