1359 人氣

1359 人氣

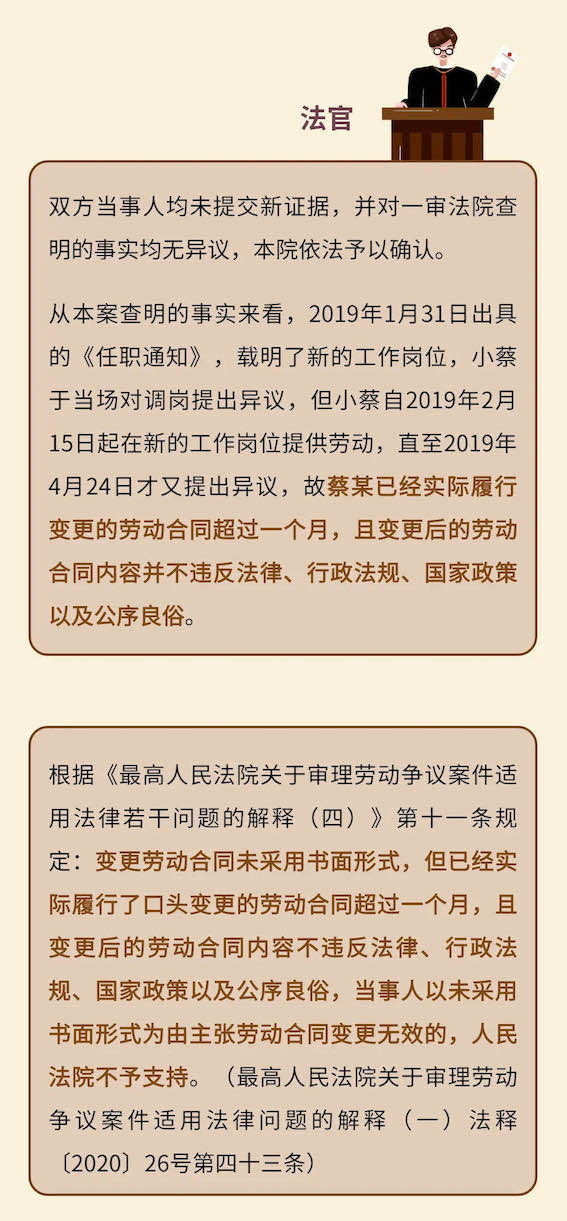

勞動法領域一個月內不提異議就視為默認的“規則”,其實是源自最高人民法院于2013年1月18日公布的《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)》(以下簡稱:《勞動爭議司法解釋(四)》)中的第11條。

該條規定:“變更勞動合同未采用書面形式,但已經實際履行了口頭變更的勞動合同超過一個月,且變更后的勞動合同內容不違反法律、行政法規、國家政策以及公序良俗,當事人以未采用書面形式為由主張勞動合同變更無效的,人民法院不予支持。”

事實上,該條是對《勞動合同法》第35條第1款的變通規定,但在司法實踐中具體適用和理解時就逐漸“變形”和“走樣”了!

·規則出處

這一切,還要從《勞動合同法》第35條第1款的規定說起!

該款規定:“用人單位與勞動者協商一致,可以變更勞動合同約定的內容。變更勞動合同,應當采用書面形式。”

根據該規定,用人單位與勞動者變更勞動合同,必須采用書面的形式。顯然,這樣缺乏彈性的規定,難免會與現實以及司法實踐有所脫節。原因在于,用人單位與勞動者變更勞動合同一律要采用書面的形式,這在現實當中基本上是無法實現的。而如果用人單位與勞動者通過口頭形式變更勞動合同一概無效,那必然會使用人單位與勞動者之間的權利義務難以確定,進而非常不利于司法實踐中對用人單位與勞動者之間的勞動爭議進行處理。

舉個簡單的例子。比如用人單位與勞動者在書面勞動合同中約定勞動者的工資標準為每月5千元,可實際履行當中用人單位均按每月1萬元的標準向該勞動者支付工資。由此,如果以書面勞動合同為準,那該勞動者的工資標準應為每月5千元;同時,如果不允許勞動合同可以通過口頭形式進行變更,而只認可書面形式的話,那在該勞動者就職期間,用人單位每月均按1萬元的標準向其支付工資,當如何認定其效力呢?如果確認為無效,那是不是勞動者還要把一半的工資還回去呢?

因此,在此背景之下,《勞動爭議司法解釋(四)》第11條才作出了變通的規定,即雖然沒有采用書面形式,“但已經實際履行了口頭變更的勞動合同超過一個月,且變更后的勞動合同內容不違反法律、行政法規、國家政策以及公序良俗”的,仍然合法有效。

但必須強調的是,《勞動爭議司法解釋(四)》第11條僅是針對《勞動合同法》第35條第1款關于“變更勞動合同,應當采用書面形式”的規定而作出的變通規定,但卻并沒有而且也不能突破“用人單位與勞動者協商一致,可以變更勞動合同約定的內容”的原則。簡言之,該條規定解決的是變更勞動合同是不是一定要采用書面形式,如果采用口頭形式是否有效的問題。因此,即便采用口頭形式變更勞動合同,根據《勞動合同法》第35條第1款的規定,仍然要以“用人單位與勞動者協商一致”為前提。

自2021年1月1日起施行的《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(以下簡稱:《勞動爭議司法解釋(一)》)對《勞動爭議司法解釋(四)》第11條的內容進行的修訂,可以印證筆者的上述觀點:

|

《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)》(法釋〔2013〕4號) |

《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號) |

|

第十一條 變更勞動合同未采用書面形式,但已經實際履行了口頭變更的勞動合同超過一個月,且變更后的勞動合同內容不違反法律、行政法規、國家政策以及公序良俗,當事人以未采用書面形式為由主張勞動合同變更無效的,人民法院不予支持。 |

第四十三條 用人單位與勞動者協商一致變更勞動合同,雖未采用書面形式,但已經實際履行了口頭變更的勞動合同超過一個月,變更后的勞動合同內容不違反法律、行政法規且不違背公序良俗,當事人以未采用書面形式為由主張勞動合同變更無效的,人民法院不予支持。 |

通過對比可知,雖然新規定在內容上只是略作修改,但所傳遞出來的意思卻非常明確,那就是在適用原《勞動爭議司法解釋(四)》第11條時,一定要嚴格遵守《勞動法》第17條以及《勞動合同法》第35條規定的原則,即變更勞動合同,必須經用人單位與勞動者協商一致。

·司法現狀

那么,深圳地區的司法實踐當中對于原《勞動爭議司法解釋(四)》第11條以及現行有效的《勞動爭議司法解釋(一)》第43條具體是如何理解與適用的呢?

根據筆者的辦案經驗及研究,大多數情況下,還是按照一個月內不提異議就視為默認的規則來執行的。這其中有兩方面的原因:

其一,對勞動關系當事人過去已經發生了的行為,或者相關慣例,又或者是既成的事實給予司法確認,既是法律認可勞動關系當事人具有相關權利能力和行為能力的體現,從而確認其行為之效力,同時也便于確定當事人各自的權利和義務,進而有利于對當事人之間發生的勞動爭議作出公正、合理的處理。

例如勞動合同中約定勞動者的工作崗位為會計,但該勞動者實際上卻一直在出納的崗位上工作,如果不確認勞動合同已經變更,那是不是應當認定勞動者未按約定提供勞動呢?在此基礎之上,用人單位支付該勞動者的勞動報酬是不是可以要回來呢?

此外,如果勞動合同中約定勞動者請假必須提交紙質的請假條,但在勞動合同履行過程中勞動者卻一直是通過企業微信提交休假申請的,而用人單位也從未提出過異議,并進行了相應的審批。在此情況下,如果不確認勞動合同已經變更,那是不是要認定勞動者未按約定申請休假,應當認定其構成曠工呢?

其二,法律規定,變更勞動合同應當經用人單位與勞動者協商一致。可具體如何認定用人單位與勞動者是否就變更勞動合同達成了合意,卻是個問題。由此,司法實踐當中為了便于處理,于是便逐漸形成一個規則,即變更后的勞動合同內容如果已經實際履行超過一個月,在這期間任一方都沒有提出異議的,就視為雙方均認可或者默認了。這背后的邏輯是:如果你不同意,那你為什么不提異議呢?而既然你不提異議,那就視為你默認了!

因此,當薪資標準進行了調整、工作崗位出現了調動、工作地點進行了變更之時,勞動者是否在一個月內提出了異議,是判斷是否屬于“用人單位與勞動者協商一致變更勞動合同”最重要的指標。反之,這一規則對于用人單位同樣也適用。例如勞動合同中雖然約定勞動者的工作地點為深圳,但如果該勞動者長期以來實際是在上海工作,那很可能會認定雙方已經達成合意對勞動合同中關于該勞動者工作地點的約定進行了變更。此后,如果用人單位再想將該勞動者調到深圳去工作,那該勞動者就有權拒絕了。

下圖是“深圳人社”微信公眾號發表的一篇文章的部分內容截圖,應該說,這在一定程度上代表了深圳人社系統對該問題的認識和見解吧,完全可以印證筆者的上述總結!

一言以蔽之,有沒有在一個月內提出異議,實在是太關鍵了!

當然,這也不是絕對的,如果遇到非常負責任的仲裁員和法官,他們也還是會根據案件事實和證據判斷用人單位與勞動者是否就變更勞動合同的問題達成合意的,尤其是針對用人單位單方降薪的問題。筆者就曾代理勞動者,在仲裁、一審均認為該勞動者在領取工資后的一個月內未提出異議即視為其認可,進而確認用人單位降薪合法,不需要支付工資差額的情況下,在二審階段才推翻了該認定,可謂難度極大、得之不易。主要是因為筆者抓住了兩個不能認定雙方達成合意的點:一是用人單位是出具了降職降薪的書面通知的,足以證明是其單方作出的變更;二是降薪后的工資是由其他勞動者代領的,不是由其本人領取。若非如此,幾乎不可能推翻仲裁和一審作出的認定。

綜上分析可知,在面對用人單位作出調崗、降薪等決定時,勞動者如果不同意的,必須要在一個月內提出異議,而且要注意保留好提出異議的相關證據。如果沒有在一個月內提出異議的,那就看運氣了,看將來訴諸司法程序以后,承辦案件的仲裁員和法官是會細致審查,還是“流水線作業”……

- end -

聲明:文中插圖來自互聯網。如涉侵權,請聯系作者刪除!

1359 人氣

1359 人氣